いかがでしたでしょうか、夏の渓流・サクラマスの故郷を訪ねる旅。

海とはまた異なる自然の豊かさ・面白さがある山の釣り、川の釣りですが、山・川・海は本来ひとつのもの。その流れの過程で湖や沼、池があるわけです。海の釣りを覚えると川の釣りも覚えたくなり、川の釣りを覚えるとその視線の向こうには常に大海原が広がっている。

海とはまた異なる自然の豊かさ・面白さがある山の釣り、川の釣りですが、山・川・海は本来ひとつのもの。その流れの過程で湖や沼、池があるわけです。海の釣りを覚えると川の釣りも覚えたくなり、川の釣りを覚えるとその視線の向こうには常に大海原が広がっている。

近年では釣りの世界もジャンルが細分化さていくにつれ、タックルの専門性と共に●●専門(それ以外の釣りは全く興味なし)という釣り人も多くなりましたが、当ブログをご覧頂いている皆さんにはぜひ、幅広い視点から沢山の種類の釣りを楽しんで頂きたいと思っています。

。.jpg)

自分の好きな魚をとことんやったらいい。

興味のある釣りにドンドン入っていけばいいのです。

私はエサ釣りから覚えて今日のルアー釣りに行きついた釣り人のひとりですが、今まで色々な釣りをやってきたけれど、そのどれもがそれぞれの楽しみ方と奥深さがあることを身を持って体感してきました。そしてその体験こそが、今現在の私の根魚釣りに集約されています。

そんな中でも、とりわけ好きな釣りは、やはり北国出身の人間ということも手伝い、底モノとサケ・マスには特別な思い入れがあります。“ロックフィッシュ”こと根魚は勿論ですが、マゴチ・ヒラメといったフラットフィッシュ系にサクラマスを筆頭とするビッグトラウト。イトウやシロザケ、アメマス、カラフトマスの釣りへも強い思い入れがあります。いつの日か時間的に余裕が出来たら、湖のモンスターレインボーやモンスターブラウンの釣りも本格的にやってみたい。

そして将来は海外のフィールドで憧れのドリーバーデン(オショロコマの降海型)のデカいのを追いかけてみたい……。

今も尚、夢はつきることありません。

やりたい釣りを、本気でやりたいと思った時に。

思う存分、追いかけて下さい。

そうすれば、自然への見方や釣りへの想いもまた一味違ったものとなるはずですよ、きっと。

■タックルデータ

●ロッド:トラウティンマーキスボロンTMBS-562L

●リール:ステラ2000S

●ライン:R18ライトロック3lb

●ルアー:シュガーミノーSG60F、シュガーミノー50SP、

シュガーミノー50S、シュガーミノー50ES、

D‐コンタクト50、パニッシュ55SP、

ハンプバックミノー50SP、スプーン2.5g~4g

●フック:

★ミノー用シングルフック→カルティバ S-55BLM、

★ミノー用トリプルフック→ST-26TN(※バーブレスにして使用)

●偏光グラス:ZEAL OPTICS ヴァンク

●偏光レンズ:TALEX イーズグリーン

2011年7月21日 |

カテゴリー:釣行記

翌朝は3時に起床し、フィールドへ向かう。

釣り人の朝は早い。

朝イチで当初より狙いを定めていた川に入るものの、こちらも想像以上の渇水で釣りが成立しそうな雰囲気ではないが、とりあえず様子を見ながらまずは上流へ。そしてひとたび流した後は、下りながら探っていくが全く魚っ気がないため、場所を大きく変えることに。

次に訪れたのは少々、山深い渓だが、ところどころに深みと浅場があり、この川であれば何とか釣りが出来そうだ。

次に訪れたのは少々、山深い渓だが、ところどころに深みと浅場があり、この川であれば何とか釣りが出来そうだ。

広範囲を釣り歩きながら行くと、瀬になっているスポットがあり、ここを攻めると今日初めての生命反応が伝わる。あがってきたのはニジマス。

今回に関しては、予想外のゲストだが、これはこれでまた良しとしよう。

その後、目ぼしいポイントを徹底的に撃っていき、イワナ1尾混じりで多数のヤマメを手にすることが出来た。18cm~23cmくらいまでが主体だったが、この日に出した最大魚は25cm。満足のいくサイズだ。それにしてもこの川のヤマメは大変美しい。微妙に紫の色彩が強く発色していて魚体の美しさにも、目を奪われる。

ルアーはミノーをメインに、深みではスプーンにも好反応。ミノーで攻めきれないレンジまでスプーンを到達させてやると、追いの悪い魚へもバイトに導くキッカケを与えることが出来る。

ルアーはミノーをメインに、深みではスプーンにも好反応。ミノーで攻めきれないレンジまでスプーンを到達させてやると、追いの悪い魚へもバイトに導くキッカケを与えることが出来る。

この日は日曜日ということもあり、多くの川で釣り人を見かけた。

ルアーフィッシングは勿論、フライフィッシング、エサ釣りとかなりの人数。当日、釣り場で出会ったアングラーは地元・岩手県内はもとより遠路、静岡県から遠征してきた4人組グループにも遭遇。すれ違う際、「どうですか?」と尋ねてきた彼ら曰く「関東以南の釣り人にとって、自然豊かな東北は憧れの地であることには今も昔も変わらない」と言っていたのが印象的だった。

人が多く集まれば、それだけ環境への負荷と人的プレッシャーも必然的に高まるが、それでも岩手県の渓流はそれを受け入れてくれるだけの環境がまだ残されている。

これって本当に凄いことなんですよ。

フィールドマナーを尊重し、これからも末永く釣りが出来る環境を維持していきたいですよね。

又、当日は10cm前後の小さなヤマメ達も果敢にルアーに追いかけてくるシーンに多数遭遇した。別にこれらを釣ろうとは私は思わないが、いずれこの幼魚達がヒカリ(=スモルト)へと成長し川を下り、いつの日にか“本流の女王”サクラマスとなって再び、母なる川に戻って来てくれることを願わずにはいられなかった。

そして、もし願い叶うのならば、今度会うときにはヤマメとしてではなく、「二尺ヤマメ」に昇華した姿を自身の目で見てみたい。

冬の寒さが残る3月―。あの…枯草茂る、下流域の川辺で。

東北屈指の大河・北上川。

奥州の山々と渓に、心から感謝。

2011年7月19日 |

カテゴリー:釣行記

夕方、流れと流れが合流するインターセクションでは、流下する羽虫達にライズするヤマメが多く見られるようになった。

夕方、流れと流れが合流するインターセクションでは、流下する羽虫達にライズするヤマメが多く見られるようになった。

フライフィッシャーであれば待望のシチュエーションだろう。

魚の喰い気はあるようだが、捕食対象を選んでいる状況において、こういったパターンにあるセレクティブなヤマメをルアーフィッシングで攻略することは容易いことではない。それでも試しに数投してみたが、案の定、魚からの反応は得られないため、すぐに見切りをつけて上流へと釣り歩いた。

そこは所々に深みがあり、大岩が沈んでいるエリアだった。まさに一等地。流れの緩い場所を流すとイワナが出てしまう可能性があるので、流れの当たる手前側を横切るようにトゥイッチを入れながらミノーをトレースしてヤマメを狙う。

そこは所々に深みがあり、大岩が沈んでいるエリアだった。まさに一等地。流れの緩い場所を流すとイワナが出てしまう可能性があるので、流れの当たる手前側を横切るようにトゥイッチを入れながらミノーをトレースしてヤマメを狙う。

皆さん知っての通り、私の場合は数よりも少しでも型モノを狙いたい性分なため、まずは6cmのフローティングミノーをピンスポットに送り込む。大岩の影を通過した瞬間、フッキングには至らなかったが下から猛烈にチェイスした本命が偏光グラス越しに視界に入った。サイズもパッと見、25cmは軽く超えているサイズ。

ちなみに今回持参したミノー用フックのほとんどがシングルフックのバーブレス。日本を代表するトラウトの聖地・北海道の渓流シーンではごく当たり前になっているものの、本州の渓流ではバーブレスのトリプルフックを使うアングラーもまだ多いのが実情だ。

ちなみに今回持参したミノー用フックのほとんどがシングルフックのバーブレス。日本を代表するトラウトの聖地・北海道の渓流シーンではごく当たり前になっているものの、本州の渓流ではバーブレスのトリプルフックを使うアングラーもまだ多いのが実情だ。

トリプルフックの場合、ミスバイトと言えど下手に掛かってバレてしまえば次はないが、今の魚は口に針先が掛からなかったので、もう一度だけチャンスが許される。 高鳴る緊張感を抑えようと心臓に手を当てて落ち着かせつつ、見切られ防止のためにミノーを6cmから5cmに変える。

自分の立ち位置からの流れの間合いを計って、再度同じトレースを試みると、再び同じ場所から魚が出てきた。今度は間違いなく、確実にフックセットに持ち込む。

どう見ても、先程のと同じ魚。早い流れと相まって、竿が大きくしなる。サイズが異なるとはいえ、サクラマスのそれを彷彿させるスピード感ある引き心地は堪らない。

どう見ても、先程のと同じ魚。早い流れと相まって、竿が大きくしなる。サイズが異なるとはいえ、サクラマスのそれを彷彿させるスピード感ある引き心地は堪らない。

ネットに収めたのは体高があって体色もしっかり出ている28.5cmのヤマメ。尺ヤマメとはいかないものの、今釣行の目標であった25cmを充分に達成するサイズだ。同行してくれている岩手の釣友に声を掛け「いいのが出たよ」と教えると、「おぉ~やるじゃない!ずっと渇水してて最悪な時に来たから、25cmでさえ正直微妙だと思ってたけど。さすが、いつも二尺ヤマメ(※サクラマスのこと)釣っているだけのことはある。」と、ありがたくもお褒め言葉を頂戴した。

その後、20~24cmのヤマメを数尾釣り重ねていったところでタイムアップ。辺りが暗くなってきたので、撤収の時間だ。

2011年7月17日 |

カテゴリー:釣行記

連日30℃を軽く越える真夏日が続き、宮城県北上川下流域でのサクラマス釣りもいよいよ終焉を迎えた。

本州では「6月のサクラマス」といえば皆、日本海側の秋田県河川に視線が集中しがちだが、つい先日まで、ここ北上川下流域においてもシーバス・銀ザケ混じりでサクラマスが普通に釣れていたことを考えると、これだけ遅くまで下流域にてサクラマスだけを狙っていた年もある意味、稀かもしれない。

さて、以前当ブログでも触れたように6月の梅雨入り直前のタイミングでサクラマス達の故郷を訪ねる旅に出た。

向かった先は東北屈指の流域を誇る北上川の水源を担う岩手県。

普段、サクラマスを釣っている同水系の最上流部を目指した。

ご存じの通り、サクラマスはヤマメである。川で生まれたヤマメが降海し、再びサクラマスとなって母川に帰り、その命を次世代に繋ぐ。

ご存じの通り、サクラマスはヤマメである。川で生まれたヤマメが降海し、再びサクラマスとなって母川に帰り、その命を次世代に繋ぐ。

つまり河川残留型の個体がヤマメであり、降海型の個体がサクラマスということだ。

今回は清々しい山々の間を縫うように流れる初夏の渓に“渓流の女王”ヤマメを追った。

訪れた日数は2日間。

初日は午後3時過ぎに岩手県に到着し、夕方4時過ぎからのイブニングタイムを狙った。

太平洋側沿岸部は定期的に雨が降る天気が続いていたが、内陸部ではそれまで殆ど雨が降らず、どの川もひどく渇水していた。当初入渓する予定の川はあまりの減水のため断念し別の川へ。少しでも水深のある場所を狙って釣り歩いて行く。

太平洋側沿岸部は定期的に雨が降る天気が続いていたが、内陸部ではそれまで殆ど雨が降らず、どの川もひどく渇水していた。当初入渓する予定の川はあまりの減水のため断念し別の川へ。少しでも水深のある場所を狙って釣り歩いて行く。

ポイントに立ち、2投目で水中を機敏な動きでキラめくミノーを魚影が急襲した。掛かった後の抵抗から、その正体がヤマメでないことはすぐに察しがついた。案の定、ネットに収まったには白い斑点が美しいイワナ。

ポイントに立ち、2投目で水中を機敏な動きでキラめくミノーを魚影が急襲した。掛かった後の抵抗から、その正体がヤマメでないことはすぐに察しがついた。案の定、ネットに収まったには白い斑点が美しいイワナ。

その後、頻繁にイワナが立て続くのでポイントを移動。

その後、頻繁にイワナが立て続くのでポイントを移動。

どうやらこの川ではヤマメとイワナが同域に混生しているため、魚の着き場を見極めてピンで釣り分けていくしかなさそうだ。

渇水というタフコンディションを目前にして一筋縄ではいかないフィールド事情に、自然と気持ちが高揚してきた。

2011年7月15日 |

カテゴリー:釣行記

ここ最近の東北も、まるで南国にいるかの如く暑い…。

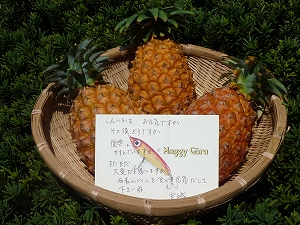

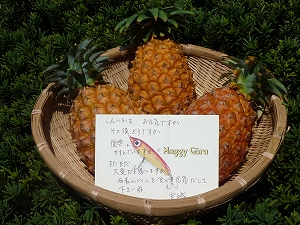

そんな折、国の天然記念物・イリオモテヤマネコの生息地として有名な沖縄県西表島のルアーフィッシングガイド&レストラン兼GTルアーブランド“マギーガーラ”で知られる「マリンボックス」代表の宮城さんからパイナップルを頂きました。毎年、この時期になると西表島で収穫したパイナップルを送ってきてくれるのです。感謝。

私自身、沖縄方面はしばらくご無沙汰してしまっているものの、以前はよく釣りに行っていたんです。

南国というと真っ先に思いつくのが、GTのトップウォーターゲームやイソマグロ・カンパチ狙いのヘビージギングといった超大物釣りのイメージが先行しがちですが、勿論これらは非常に刺激的なのだけれど、個人的に凄く好きなのがマングローブ河川内での釣りとリーフ(サンゴ礁)&サーフでの釣り。マングローブ河川での釣りはポッパーやペンシル、スイッシャーなどのバス用プラグを用いて、マングローブジャック(ゴマフエダイ)、ナンヨウチヌ、ミナミクロダイ、バラクーダ、メッキ、ターポン(イセゴイ)などを狙う釣りです。リーフではアミメフエフキやカンモンハタ、カワハギ類、ダツ(本州のダツとは異なるリュウキュウオキザヨリ)、スマガツオやクイーンフィッシュ(イケガツオ)などがターゲット。ミノーやスプーン(サクラマス用スプーンが最高!)で狙うとカラフルで獰猛な熱帯魚達が次々に竿を絞り込んでくる。

又、サーフの釣りではマゴチの亜種・ミナミマゴチがターゲット。私の地元でマゴチ釣りと言えばジグヘッド+ワームが一般的であるが、ミナミマゴチはトップウォータープラグにも炸裂するから凄い。ザラスプークやTDペンシルにも思いっきり出る魚。かつて同島のサーフからオカッパリで狙っていたら70cmは軽く超えるミナミマゴチが私の操るペンシルベイトを追いかけてきて、すかさずフォローにフローティングミノーにチェンジして魚の目線上をトレースしたら一撃で「バクッ!!」とヒットしたものの、ファーストランの思いのほか強烈なファイトに8lbラインが悲鳴をあげて切られてしまったことがあった。水が大変きれいなのでチェイス~ヒットまで一部始終、丸見えだったから今でも強烈に脳裏や焼きついている出来事。

現在、東北のこの辺りでは数釣りのうちに大物を混ぜていく釣りが大半で、50cmが目標、出来れば夢の60cmという感じのマゴチ釣りだが、南国のコチ釣りはそもそもの次元が異なるんですね。ビックリでしょ?

それから西表島には大小40を超える河川が流れていて、そのうちの一つ・浦内川には日本和名にしてウラウチフエダイ、世界の釣りに興味がある人であればご存じパプアンバスの生息も確認されています。日本にパプアンバスがいるのはここだけ。それにアクアリスト(=熱帯魚飼育愛好家)にはお馴染みアーチャーフィッシュ(テッポウウオ)も仲間川を筆頭に多数生息。熱帯魚店の店頭で見かけるテッポウウオとは全然印象が違うほど、幅広でデカいのが小型トップやスピナーにヒットするから堪りません。

他にもターポン(日本で釣れるのはパシフィックターポンなので、ターポンフィッシングの聖地・コスタリカ共和国で釣れるアトランティックターポンとは異なる種類ですが)もいるし、それに夢か幻かは定かではないが、ボーンフィッシュの島内目撃情報もあるので、日本にいながら“海外の釣り”を存分に満喫出来るのも西表島の魅力。

特に高校時代にはマリンボックスさんのご厚意で、学校の長期休暇を利用して宮城さん宅の隣にあったプレハブ小屋に仮住まいさせて頂きながら、釣り修行に明け暮れていた時代がありました。今の自分があるのは、最初から地元の釣りに終始することがなかったというのも大きかったと思います。「井の中の蛙」ではないけれど、広い視点から日本の釣りを学び、客観的に自分の故郷の釣りを捉えることが出来たおかげで今に繋がった。

そういう意味では沖縄は釣り人としての自分を発展させてくれたフィールド。視野がグンと広まった。もう何年も前から「寒いとこばっかり行ってないで、たまには沖縄においでよ」と先の宮城さんに言われてしまうものの(笑)、北の釣りに一通りのメドがついた時には、また南の島を訪れたいと思っている今日この頃。

その時は灼熱のサンゴ礁の海で、1ozテキサスをブン投げる予定だ。

パイナップル、ごちそうさまでした。

2011年7月13日 |

カテゴリー:その他

« 前のページ

次のページ »

海とはまた異なる自然の豊かさ・面白さがある山の釣り、川の釣りですが、山・川・海は本来ひとつのもの。その流れの過程で湖や沼、池があるわけです。海の釣りを覚えると川の釣りも覚えたくなり、川の釣りを覚えるとその視線の向こうには常に大海原が広がっている。

海とはまた異なる自然の豊かさ・面白さがある山の釣り、川の釣りですが、山・川・海は本来ひとつのもの。その流れの過程で湖や沼、池があるわけです。海の釣りを覚えると川の釣りも覚えたくなり、川の釣りを覚えるとその視線の向こうには常に大海原が広がっている。。.jpg)

そこは所々に深みがあり、大岩が沈んでいるエリアだった。まさに一等地。流れの緩い場所を流すとイワナが出てしまう可能性があるので、流れの当たる手前側を横切るようにトゥイッチを入れながらミノーをトレースしてヤマメを狙う。

そこは所々に深みがあり、大岩が沈んでいるエリアだった。まさに一等地。流れの緩い場所を流すとイワナが出てしまう可能性があるので、流れの当たる手前側を横切るようにトゥイッチを入れながらミノーをトレースしてヤマメを狙う。 ちなみに今回持参したミノー用フックのほとんどがシングルフックのバーブレス。日本を代表するトラウトの聖地・北海道の渓流シーンではごく当たり前になっているものの、本州の渓流ではバーブレスのトリプルフックを使うアングラーもまだ多いのが実情だ。

ちなみに今回持参したミノー用フックのほとんどがシングルフックのバーブレス。日本を代表するトラウトの聖地・北海道の渓流シーンではごく当たり前になっているものの、本州の渓流ではバーブレスのトリプルフックを使うアングラーもまだ多いのが実情だ。

太平洋側沿岸部は定期的に雨が降る天気が続いていたが、内陸部ではそれまで殆ど雨が降らず、どの川もひどく渇水していた。当初入渓する予定の川はあまりの減水のため断念し別の川へ。少しでも水深のある場所を狙って釣り歩いて行く。

太平洋側沿岸部は定期的に雨が降る天気が続いていたが、内陸部ではそれまで殆ど雨が降らず、どの川もひどく渇水していた。当初入渓する予定の川はあまりの減水のため断念し別の川へ。少しでも水深のある場所を狙って釣り歩いて行く。

その後、頻繁にイワナが立て続くのでポイントを移動。

その後、頻繁にイワナが立て続くのでポイントを移動。